「季節の山野草」 連載100回完結

45期 岡田光弘さん

[ブログプロフィール]

中学・高校・大学と自然科学を専攻していましたが、職業は営業職を選択し、

2012年2月初旬をもって定年退職しました。

仕事の合間に、山野草など自然観察を続けてきましたが、本格的に再開したいと思っています。

そこで、ブログを始めることにし、自然観察を毎日書き込むことにしました。

「しろうと自然科学者」で、お付き合いいただきますので、よろしくお願いします。(2012年)

[ブログアドレス]

・「しろうと自然科学者-楽天ブログ(Blog)」で検索。

![]()

または、http://plaza.rakuten.co.jp/okada1952 よろしくおねがいします。

<連載100回完結にあたって>

「2012年2月から8年数カ月、100回にわたって

ホームページで紹介して下さりありがとうございました。

このような記事を通して、季節の変化、自然の豊かさや大切さについて

関心を持ったり理解を深めてくれる方が増えることを期待しています。

100回目の最終回は、ふるさとの思い出深い植物を紹介しました。

新型コロナウィルスができるだけ早く終息し、

エゾノリュウキンカの花言葉のように

「必ず来る幸福」が実現することを願わずにはいられません。」

2020年 令和2年5月 岡田光弘

<バックナンバー>

・2020年

・2019年

・2018年

・2017年

・2016年

・2015年

・2014年

・2013年

・2012年

※掲載されている写真は岡田光弘さんの著作物です。著作権者の同意無しの複製転載を禁じます。

季節の山野草 Vol.100 最終回 2020年 5月 「季節の山野草5月」(最終回)です。ふるさとの北海道で4月末から5月に黄金色の花が咲くエゾノリュウキンカです。 別名の「ヤチブキ」の名や、おひたしなどで食べた記憶がある方も多いのではないでしょうか。 |

| 1. エゾノリュウキンカは、北海道から本州北部の小川沿いの水辺や湿地に生える キンポウゲ科リュウキンカ属の多年草です。リュウキンカの変種ですが、 リュウキンカよりも大型で、茎は直立し分枝して、高さ50〜80センチになります。  |

|

3. |

| 4. エゾノリュウキンカ(蝦夷立金花)の名は、エゾ(蝦夷、北海道)に生えるリュウキンカ(立金花)です。 リュウキンカ(立金花)の名は、花茎が直立しており、黄金色の花をつけることに由来します。 葉の形がフキに似ているので、「ヤチブキ」と呼ばれ、おひたしなど食用になります。  |

| 5. エゾノリュウキンカの花言葉は、リュウキンカと共通の「必ず来る幸福」だそうです。 大型で黄金色のたくさんの花が咲いている様子を見ると、「必ず来る幸福」の花言葉に共感できます。  |

<編集部より> 2012年2月から始まったシリーズ「季節の山野草」は2020年5月にめでたく連載100回目を迎えました。 |

季節の山野草Vol.99 2020年 4月 「季節の山野草4月」です。3月から4月に咲くミツマタの花です。 |

| 1. 3月から4月にかけてミツマタの黄色い花が目立つようになります。園芸植物として、庭や公園に植えられています。  |

|

3. |

| 4. ミツマタ(三叉、三椏)の名は、枝が3つに分枝することから名づけられました。  |

| 5. ミツマタの花言葉は、「強靭」「壮健」「永遠の愛」「肉親の絆」「意外な思い」「淡白」などです。 調べてみると、樹皮に強靭な繊維を持ち虫食いにも強いという特徴から「強靭」「壮健」という花言葉が生まれ、 そこから願いをこめて「永遠の愛」「肉親の絆」といった言葉も生まれたと思われますという説明がありました。  |

季節の山野草Vol.98 2020年 3月 「季節の山野草3月」です。3月に淡いピンク色の花を咲かせるウグイスカグラです。 |

| 1. 3月に入ると、ウグイスカグラの淡いピンク色の花を見かけます。 |

|

3. |

| 4. ウグイスカグラ(鶯神楽)の名前の由来は、諸説あります。 ウグイス(鶯)については、ウグイスが鳴くころに花が咲くことに由来するという説があります。 カグラ(神楽)については、木の実をついばむ鶯が小枝の上下左右に飛び移る様子を神楽の舞に 喩えたものという説、枝が茂ってウグイスが隠れるような藪になることから古名のウグイスガクレ (鶯隠れ)が変化したという説があります。 |

| 5. ウグイスカグラの花言葉は、「明日への希望」「未来を見つめる」です。 「明日への希望」「未来を見つめる」は、まだ朝晩が冷え込む早春の3月に花を咲かせて 6月に楕円形の赤い実をつけることから連想したのではないかという記事がありました。 |

季節の山野草Vol.97 2020年 2月 「季節の山野草2月」です。1年中群れを作って行動するムクドリです。 |

| 1. ムクドリは、東アジアに分布するムクドリ科ムクドリ属の野鳥です。 日本では、ほぼ全域に分布する留鳥ですが、北部に生息するものは冬に南部に移動します。 |

|

3. |

| 4. ムクドリは雑食で、植物の種子や果物、ミミズや虫の幼虫などを好んで食べます。 |

| 5. ムクドリ(椋鳥)の名は、「群木鳥・群来鳥(ムレキドリ)」から転じたという説と、 椋木(ムクノキ)の実を食べることに由来するという説があります。 |

季節の山野草Vol.96 2020年 1月 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 「季節の山野草1月」です。冬の時期にだけ見かける野鳥ツグミです。 |

| 1. 毎年冬の間だけ、ツグミがやってきます。ツグミは、ツグミ科ツグミ属の野鳥で、 夏季にシベリアで繁殖し、日本には越冬のために冬鳥として渡ってきます。 |

|

3. |

| 4. ツグミは、3月中旬ごろになると、再び群れて北へ帰ります。 |

| 5. ツグミ(鶫)の名は、冬に飛来して聞こえていた鳴き声が、夏になると聞こえなくなる (口を噤んでいると考えられた)ことに由来するという説があります。 また、関東地方の方言で「しゃがむこと」を「つぐむ」といい、それに由来するという説もあります。 |

季節の山野草Vol.94 2019年 11月 「季節の山野草11月」です。樹木の葉がない冬の時期に目立つ野鳥のヤマガラです。 |

| 1. ヤマガラは、標高1,500メートル以下の常緑または落葉広葉樹林に生息する シジュウカラ科シジュウカラ属の野鳥です。標高1,000メートル以上に生息 しているものは、冬期に標高の低い場所へ移動します。 |

|

3. |

| 4. ヤマガラ(山雀)の名は、山に生息することに由来し、カラはシジュウカラなどと同じく鳥類を表します。 |

| 5. ヤマガラの食性は雑食で、昆虫、クモ、果実などを食べます。おもに樹上で採食し、 夏季は主に動物質を食べ、冬期は主に果実を食べます。 |

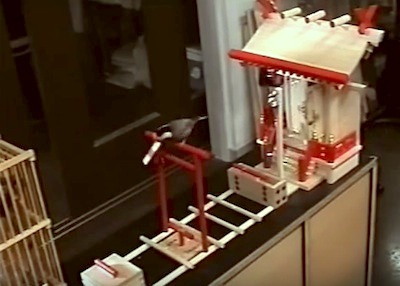

| 6. ヤマガラは学習能力が高く、芸を仕込むことができ、30年前まではおみくじを引かせる芸を 神社の境内などで見られました。 YOUTUBEで「ヤマガラの芸—その4おみくじ芸」を見ることができます。 http://www.youtube.com/watch?v=nYDa9gK7TGQ  |

季節の山野草Vol.93 2019年 10月 「季節の山野草10月」です。10月から11月初めに見かけるフユノハナワラビです。 |

| 1. フユノハナワラビは、本州から九州の山野に生えるハナヤスリ科ハナワラビ属のシダ植物です。 |

|

3. |

| 4. フユノハナワラビ(冬の花蕨)の名は、冬に葉があり、花のような胞子葉をつけるワラビに似たシダ植物の意味です。 |

| 5. フユノハナワラビの花言葉は、「再出発」です。「再出発」とは、初夏近くに葉が枯れてしまい、 その後、晩夏に葉を出して成長することを「再出発」と例えたことに由来するのでしょうか。 |

季節の山野草Vol.92 2019年 9月 「季節の山野草9月」です。 9月から10月に咲くシモバシラの花です。 |

| 1. シモバシラは、本州(関東地方以西)から九州の山地の木陰に生えるシソ科シモバシラ属の多年草です。 学名はKeiskea japonicaで、属名の「Keiskea」は幕末から明治時代の植物学者伊藤圭介の名にちなみ、 種小名の「japonica」日本の固有種であることからつけられています。  |

|

3. |

| 4. シモバシラの茎は冬には枯れてしまいますが、枯れた茎の導管に水が吸い上げられ、 外気温が氷点下になると導管内の水が凍って霜柱ができます。シモバシラ(霜柱)の名は、 この現象に由来します。別名は、ユキヨセソウ(雪寄草)です。 |

| 5. シモバシラの花言葉は、「健気」だそうです。「健気」とは、しっかりしていること、勇ましいことですが、 真冬の寒さの中で枯れた茎の根元に美しい氷の結晶の霜柱を作っている様子から付けられたのでしょうか。 |

季節の山野草Vol.91 2019年 8月 「季節の山野草8月」です。7月下旬から9月頃まで咲くナツズイセンの花です。 |

| 1. ナツズイセンは、本州・四国・九州の山野に生えるヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草です。 山野に自生すると言われていますが、人家の近くにしか見られないので、古くに中国から 渡来したものが野生化したのではないかといわれています。観賞用に栽培されています。 |

|

3. |

| 4. ナツズイセン(夏水仙)の名は、花が夏に咲き、葉や球根(鱗茎)が水仙に似ていることから 名づけられました。 ナツズイセンの別名は、花期に葉がないことからハダカユリ(裸百合)とも呼ばれます。 |

| 5. ナツズイセンの花言葉は、「深い思いやり」「あなたのために何でもします」 「快い楽しさ」「楽しむ」「悲しい思い出」などです。 |